Herr Valentiny, Sie haben u.a. die Architektur für das Kleine Festspielhaus in Salzburg und ein Open Air Amphitheater in Trancoso in Brasilien gestaltet resp. mitgestaltet. Daneben gibt und gab es noch andere Projekte für moderne Konzerthäuser. Was interessiert Sie so besonders an eben dieser Konzerthausarchitektur?

Einen Konzertsaal oder ein Konzerthaus zu entwerfen und zu bauen, ist immer eine besondere Herausforderung, und das in mehreren Hinsichten. Da ist zum ersten natürlich die Funktionalität. Hier soll eigentlich alles optimal aufeinander abgestimmt sein. Das heißt, es gilt nicht nur die Struktur der Räumlichkeiten zu beachten, sondern auch deren Funktionalität. In einem Konzerthaus lebt es, da bewegen sich Menschen hin- und her. Auch diese Bewegungsabläufe müssen berücksichtigt werden. Es kann nicht sein, dass sich beispielsweise Bühnentechniker und Orchestermitglieder gegenseitig bei einem Konzert behindern. Ein Konzerthaus zu entwerfen, heißt nicht nur eine schöne Außenarchitektur zu zeigen, sondern auch den Backstage- und Bühnenraum mit der gleichen Sorgfalt zu planen. Wobei man natürlich auch wiederum zwischen einem Konzerthaus und einem Opernhaus resp. einem Theater unterscheiden muss, wo der Bühnenraum ganz anders konzipiert werden muss. Dann kommt natürlich auch der Ort, wo das Gebäude entstehen soll, die Aura und der Mythos hinzu. Eine Architektur soll im besten Falle alles zusammenbringen und sich harmonisch in seine Umgebung eingliedern.

Sie haben u.a. bei dem bekannten Architekten Wilhelm Holzbauer studiert, mit dem Sie 2006 die Pläne für das Haus für Mozart, also das Kleine Festspielhaus, entworfen haben. Was haben Sie von ihm gelernt?

Ja, das war ein großes Glück für mich, zumal ich für Wilhelm Holzbauer ein Lieblingsschüler war. Wir hatten bis zu seinem Tod eine sehr enge, sinusförmige Beziehung mit Höhen und Tiefen. Ich habe von ihm nicht das Was, sondern vielmehr das Wie gelernt. In allererster Linie natürlich das Handwerkliche. Also, nicht was baue ich, sondern wie baue ich es, sehr praxisorientiert. Und natürlich auch, wie man mit der Politik, den Stadtvätern und Auftraggebern spricht und verhandelt. Da ich ihn oft begleitet habe, konnte ich diese Kunst der Kommunikation quasi aus erster Hand von ihm erlernen. Wichtig war auch, dass ich noch die Gelegenheit hatte, mit ihm zusammen an der Amsterdamer Oper zu arbeiten, ehe ich mich selbständig machte.

Mal ganz naiv gefragt. Wobei kommt es bei der Konzerthausarchitektur besonders an? Wie plant man? Wo setzt man an?

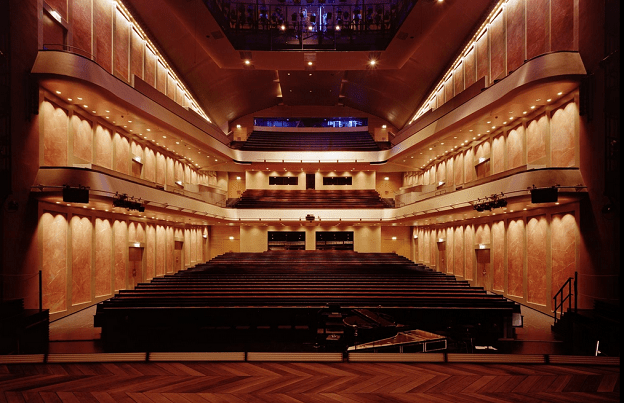

Das ist natürlich die interessanteste und komplexeste Frage. Die, die man sich als Architekt zuerst stellen muss. Wo soll das Gebäude entstehen und was soll sein Zweck sein? Das Design sollte sich natürlich einerseits in die direkte Umgebung eingliedern und sie andererseits zugleich aufwerten. Doch man muss aufpassen, dass das Design nicht die Überhand gewinnt, wie das gerade heute bei Prachtbauten der Fall ist. Man darf das Design nie über die Funktionalität setzen. In einem Konzertsaal ist immer noch die Akustik das wichtigste Element und die Architektur soll so konzipiert sein, dass dies maximal gewährleistet ist. Demnach ist die Größe des Saales sehr wichtig. Ich brauche pro Zuschauer um die 10m3 Raumvolumen, wobei eine Zuschaueranzahl von 1.500 bis 2.000 Sitzen idealerweise nicht überschritten werden soll. Die Form des Saales beeinflusst wiederum Beschallung. Gibt es einen direkten Schall? Wie erreiche ich eine optimale Klangwahrnehmung? Ein ganz wichtiges Augenmerk gilt da der Mixtur des Orchesterklanges. Man muss wissen, dass man den optimalen Klang nicht in den vorderen ersten Reihen und auch nicht ganz hinten hat, sondern immer in der Mitte des Saales.

Gibt es Tendenzen? Heute entstehen ja, wie sie gesagt haben, wahre Prachtbauten und eigenständige Kunstwerke, aber das war nicht immer und überall so, wenn man an die nicht unbedingt schönen, aber großräumigen Konzerthäuser Amerikas denkt, wie beispielsweise die Dorothy Chandler Hall in Los Angeles. Aber dort Frank Gehry vor fast 20 Jahren nun auch ein sehr modernes Konzerthaus gebaut…

Das war immer das amerikanische Problem, aber auch sonst das Problem der Megacities. Sie mussten Konzertsäle bauen, die mehr als 2.500 Plätze hatten. Und das hatte natürlich Auswirkungen auf die Akustik und die Klangwahrnehmung. In der Dorothy Chandler Hall in L.A. war der Klang nie optimal. Die Tendenz geht heute eher in Richtung größere Performanz und weniger Genuss. Die Individualität der alten Konzertsäle wie die des Musikvereins in Wien oder des Amsterdamer Concertgebouws verliert sich nach und nach. Genauso ist es aber auch bei den Orchestern. Die Berliner oder Wiener Philharmoniker sind von ihrem Klang her kaum noch zu unterscheiden. Aber ist ein typisches Zeichen unserer Zeit. Heute ist es ja auch so, dass jede Stadt, die etwas auf sich hält, gerne ein repräsentatives Konzerthaus hat. Somit verschwindet nach und nach die Einmaligkeit der legendären Säle.

Wenn man jetzt auf die Geschichte der Konzerthausarchitektur zurückblickt, wo und wann findet man die wichtigsten Momente der Erneuerung?

Die ersten Konzerte, so wie wir sie kennen, waren ja private Veranstaltungen der Fürsten und Könige. Denken Sie nur an Haydn auf Schloss Esterhazy. Damals hatte man kleiner Orchester und die Säle waren für maximal dreihundert Leute gedacht. Das war dann lange so, bis in der Biedermeierzeit das Bürgertum diese Aufgaben übernahm und größere Konzertsäle baute, wie beispielsweise 1890 den Musikverein in Wien. Es war damals die Gesellschaft der Musikfreunde, die diesen Bau errichtete. Oder 1888 das Concertgebouw in Amsterdam, das Leipziger Gewandhaus von 1884. Einmalige Gebäude mit einer einmaligen Akustik. Man darf auch Richard Wagner nicht vergessen. Er war ein Visionär in Sachen Oper und der erste Komponist, der sich über Architektur, Klang und Klangmixtur konkrete Gedanken machte und sein eigenes Festspielhaus mit abgedecktem, somit unsichtbarem Orchester unter der Bühne quasi als überdachtes Amphitheater bauen ließ. Und damit ein auf der Welt einmaliges Opernhaus mit einer einmaligen Akustik schuf. Nachdem sich das Bürgertum etabliert hatte, kam es zum Musiktourismus in Europa und damit auch zur Vermarktung dieser Gebäude. Die Konkurrenz wuchs, andere Städte wollten auch auf dieser Welle mitschwimmen. Die Architekten der Wiener Staatsoper haben ihre Bauten beispielsweise bis nach Übersee exportiert. Die Säle wurden größer. Und große Säle brauchen eine gute Akustik. So entstand dann auch der Beruf des Akustikers. Heute gehören Konzertsäle zur Stadtplanung. Sie sind demnach repräsentativ und sollen eine gewisse Vorreiterstellung zeigen. Heute sind die Konzerthäuser die Kathedralen von gestern. Eine andere Tendenz geht auch dahin, die Säle multikulturell zu nutzen. Oft sind Kongressräume, Museen oder Restaurants integriert. Somit werden Konzerthäuser zu einem Ort der Begegnung und des Austauschs.

Beim KKL in Luzern waren sich Architekt Jean Nouvel und Akustiker Russel Johnson oft nicht einig. Welche Erfahrungen haben Sie mit Akustikern gemacht.

Wissen Sie, solche Streitereien und Uneinigkeiten werden gerne benutzt, um in die Schlagzeilen zu geraten oder sie werden, falls sie dann wirklich existieren, von den Medien einfach nur aufgebauscht. Im Prinzip funktioniert eine solche Zusammenarbeit meist sehr harmonisch und professionell. Die Arbeitsbereiche sind aufgeteilt, doch wir arbeiten Hand in Hand. Selbstverständlich gibt es auch einmal Streitpunkte, aber im Grunde ist die Zusammenarbeit immer sehr kollegial. Natürlich gibt es auch immer wieder Beschränkungen und Wünsche der Auftraggeber oder der Politik, die man berücksichtigen muss. Heute will jeder ja einen Rekord brechen. Die Aufgabe des Architekten und des Akustikers ist es daher gemeinsam für die größtmögliche Qualität zu sorgen.

Wichtig ist heute ja auch die Innenarchitektur. Das Schuhkartonprinzip des Wiener Musikvereins oder des KKL, das terrassenartige Weinbergprinzip der Berliner Philharmonie oder der Elbphilharmonie, Box in the Box, Amphitheater wie die Kölner Philharmonie oder das Festspielhaus Bayreuth: kann man eigentlich sagen, was besser ist?

Die heutige Tendenz geht immer mehr zum Weinbergprinzip, also einem polygonalen, quasi runden Saal, wo das Orchester in der Mitte spielt und die Zuschauer rundherum sitzen und das Gefühl haben, mitten im Klanggeschehen zu sein. Ausgehend von den kleinen Sälen des 18. und 19. Jahrhunderts über die „klassische“ form des Schuhkartons hat sich diese Bauform heute etabliert. Aber auch die Instrumente haben sich weiterentwickelt, so dass man keine Probleme hat, einen Raum mit 2.000 Plätzen mit Klang zu erfüllen. Früher wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Es gibt einige Grundregeln, um eine Akustik in den Griff zu bekommen, und wenn man sich daran hält, kann eigentlich nichts schiefgehen. Man muss diese Regeln nur immer der Form des Saales anpassen. Früher waren die Säle eher rechteckig, heute will man einen sogenannten organischen Saal wie beispielsweise die Elbphilharmonie oder die Berliner Philharmonie, bei denen der Besucher ein Teil eines Ganzen ist. Bei solchen runden Sälen muss man aber sehr auf die Klangverteilung achten, damit es keine falschen Echos oder störenden Nachhall gibt. Das muss alles ganz genau berechnet werden.

Was hat es mit Ihrem Projekt des Amphitheaters in Brasilien auf sich? Was kann man sich darunter vorstellen?

Nachdem die Arbeit am Kleinen Festspielhaus in Salzburg abgeschlossen war, gab es ein großes Essen auf der Bühne. Dabei lernte ich eine Dame aus Brasilien kennen, die das Mozarteum Brasileiro gegründet hatte. Zwischen uns entwickelte sich eine Freundschaft und 2 Jahre später, als meine Frau und ich nach Brasilien eingeladen waren, entstand spontan die Idee, in Trancoso, 1.500 km von Rio de Janeiro entfernt, ein Festival zu gründen. Als ich wieder zurück war, hatte ich innerhalb von 10 Tagen ein Projekt ausgearbeitet. Die Umsetzung erwies sich dann doch als schwierig, weil der Canyon, wo das Open-Air Festspielhaus gebaut werden sollte, nur schlecht zugänglich war. Ich entwarf dann ein zweites Projekt für einen anderen Ort mit einem Open-Air Raum und einem unterirdischen Saal, falls die offene Bühne wettermäßig nicht benutzt werden kann. Hier finden 1.300 -1.500 Menschen Platz. Das Freilichttheater im Dschungel soll aber nicht nur ein extravaganter Aufführungsort für Musik sein, es soll vor allem der kulturell benachteiligten Region zu mehr Ansehen verhelfen und sie auch wirtschaftlich unterstützen. Zudem bieten wir dort pädagogische Programme an, wo junge brasilianische Musiker beispielsweise mit Musikern der Wiener oder Berliner Philharmoniker zusammenarbeiten können.

Wilhelm Holzbauer, Ihr Mentor, hat an der Staatsoper Wien Bühnenbild und Kostüme für Lehars Die Lustige Witwe entworfen, Sie selbst das Bühnenbild für einen Trierer Andrea Chénier. Wird François Valentiny sein Tätigkeitsfeld in Zukunft vielleicht öfters auf die Bühne verlagern?

Ich habe das Bühnenbild zu Andrea Chénier und Oedipus Rex, sowie Bühnenbild und Kostüme für Samson et Dalila, alle in Trier, entworfen. Das interessiert mich schon sehr, aber es ist auch sehr zeitaufwendig. Zudem muss man die richtigen Kontakte haben. Bühnendesign ist eine Welt für sich und da gibt es so viele gute Leute. Da brauchen sie nicht unbedingt einen Francois Valentiny (lacht). Aber man soll nie nie sagen….

Interview: Alain Steffen