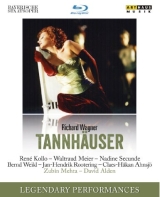

Barbusige Schönheiten im Löwenfell, menschenartige Schnabelwesen, Ritter mit kahlen Köpfen und Zwerge, die riesige Steine schleppen. Unter David Aldens Regie wird Wagners ‘Tannhäuser’ zur albtraumhaften Reise ins Innere des sinnsuchenden Künstlers. Schon während des Vorspiels entstehen aus den trüben Gedanken des Titelhelden seltsame Fabelwesen. Allesamt der Bilderwelt eines Hieronymus Bosch entsprungen schleppen sie das Interieur der ersten beiden Aufzüge ins Blickfeld: Eine Türe, durch die Tannhäuser in den Venusberg und zur Wartburg gelangt, ein Tisch auf dem sich zunächst die Liebesgöttin räkelt. Später thront Elisabeth auf diesem Tisch während die Sänger, eine marodierende Bande egozentrischer Machos, ihren Krieg ausfechten. Venusberg und Wartburg sind hier nicht gegensätzliche, sondern parallele Welten im Kopf des Minnesängers und erst im dritten Aufzug, nach der glücklosen Pilgerfahrt, ist die Szene völlig verändert: In der mit Einschusslöchern übersäten Rückwand klafft eine höhlenartige Öffnung, aus der ein gebrochener Tannhäuser von Rom und Göttin Venus vom Hörselberg zurückkehrt. Alden und sein Team finden durchweg poetisch-stimmige Bilder, die Brian Larges sensible Bildregie noch verstärkt. Aldens Personenführung jedoch bleibt seltsam detailarm und statisch.

Bernd Weikl als Wolfram etwa lehnt meist träge an einer riesigen klassizistischen Säule, was nebenbei seiner sängerischen Interpretation entspricht: einwandfrei, ja fast perfekt, doch ohne emotionalem Tiefgang. Nadine Secundes Elisabeth ist stimmlich das genaue Gegenteil: selbstbewusst und stark. Doch schauspielerische Aktion fehlt bei ihr ebenso wie beim wunderbaren Jan-Hendrik Rootering, der den Landgraf mit Schmelz und viel Volumen singt – allerdings nur im Sitzen. Das mag Interpretationsansatz sein, ermüdet aber auf die Dauer von drei Stunden. Hochdramatisch und aufwühlend hingegen wirkt René Kollos Darstellung des Tannhäuser als gebrochenen Mann in reiferen Jahren – leider auch stimmlich: Kollo tremoliert unentwegt und singt die Töne – zumal in der höheren Lage – stets von unten an. Waltraud Meier als Venus hingegen hat beides: Darstellerisch fasziniert die nuancierte Gestik, das Spiel der Andeutungen, die schlangenhafte Eleganz der Bewegungen; stimmlich ihre Farb- und Ausdruckspalette bei gleichzeitig klarer Linienführung. Meier gibt die Venus überzeugend als mondäne Femme fatale, der zu widerstehen wohl manchem schwer fiele. Freilich mit einer Ausnahme: Zubin Mehta, der am Pult des Bayerischen Staatsorchesters überzogene Emphase ebenso vermeidet wie falsches Pathos. In schlanker, fast kammermusikalischer Transparenz und moderatem Tempo lässt er die Musik fließen, verzichtet aber dennoch nicht auf differenzierendes Herausarbeiten von Details. Was umso klarer nachvollziehbar wird, als Bild- und Tonqualität auch höchsten Ansprüchen Genüge leisten.

Though quite interesting in its concept, David Alden’s staging is rather static. Among the singers, Waltraud Meier is the only one to convince. Zubin Mehta’s conducting is of good quality and so is the orchestra’s playing. Yet, the balance sheet shows negative figures.