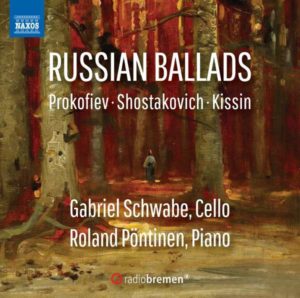

Gabriel Schwabe, auf Ihrer neuesten CD spielen Sie Balladen unter anderen von Schostakowitsch und Prokofiev. Fühlen Sie sich in dieser Musik besonders zu Hause?

Ich habe eine natürliche Affinität zum 20. Jahrhundert – da gibt es ein Repertoire, zu dem ich den leichtesten Zugang habe. Aber das heißt nicht, dass ich darauf festgelegt bin. Generell fühle ich mich auch mit allem, was romantisch ist, sehr wohl. Als Solist ist man ohnehin gut beraten, sich breit aufzustellen. Und als Cellist ist man – anders als beim Klavier oder der Geige – in der Lage, die wesentlichen Werke der Literatur allesamt zu kennen. Wenn man dann noch die Freiheit hat, gelegentlich etwas Neues zu entdecken, kann man sich glücklich schätzen. Ich nehme gern etwas Unbekannteres auf, wenn es Musik ist, von der ich hundertprozentig überzeugt bin.

Ich habe eine natürliche Affinität zum 20. Jahrhundert – da gibt es ein Repertoire, zu dem ich den leichtesten Zugang habe. Aber das heißt nicht, dass ich darauf festgelegt bin. Generell fühle ich mich auch mit allem, was romantisch ist, sehr wohl. Als Solist ist man ohnehin gut beraten, sich breit aufzustellen. Und als Cellist ist man – anders als beim Klavier oder der Geige – in der Lage, die wesentlichen Werke der Literatur allesamt zu kennen. Wenn man dann noch die Freiheit hat, gelegentlich etwas Neues zu entdecken, kann man sich glücklich schätzen. Ich nehme gern etwas Unbekannteres auf, wenn es Musik ist, von der ich hundertprozentig überzeugt bin.

Wie etwa das Cellokonzert Oration von Frank Bridge auf Ihrer zweitneuesten CD?

Genau. Das ist Musik, die wirklich die Wiederentdeckung lohnt. Mit meinem Label Naxos habe ich lange an einem Konzept für diese CD gebastelt. Im Rückblick ist es erstaunlich, dass wir so lange getüftelt haben, denn die Paarung Bridge – Elgar liegt eigentlich nahe. Beide Komponisten haben ihre Konzerte unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges geschrieben, ihre Werke stehen einander inhaltlich und emotional nahe. Nur wurde Bridges Oration bald nach der Uraufführung nahezu vergessen, während Elgars Konzert durchgehend bekannt und beliebt geblieben ist.

Genau. Das ist Musik, die wirklich die Wiederentdeckung lohnt. Mit meinem Label Naxos habe ich lange an einem Konzept für diese CD gebastelt. Im Rückblick ist es erstaunlich, dass wir so lange getüftelt haben, denn die Paarung Bridge – Elgar liegt eigentlich nahe. Beide Komponisten haben ihre Konzerte unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges geschrieben, ihre Werke stehen einander inhaltlich und emotional nahe. Nur wurde Bridges Oration bald nach der Uraufführung nahezu vergessen, während Elgars Konzert durchgehend bekannt und beliebt geblieben ist.

Wer Elgars Cellokonzert hört, denkt unweigerlich an Jacqueline du Pré. Ist sie – oder sind andere Altmeister des Cellos – für Sie ein Vorbild, dem Sie nacheifern?

Jacqueline du Pré – und ich könnte noch andere ‘alte Meister’ nennen – sind für mich eine wichtige Quelle der Inspiration. Nur sollte man, wenn man das Elgar-Konzert einspielt, nicht den Fehler begehen, auf du Prés Fährte folgen zu wollen. Ich denke, jeder Cellist und jede Cellistin kommt zu eigenen, persönlichen Interpretationen. Sich mit großen Vorgängern und ihren Aufnahmen zu beschäftigen, ist für mich sehr bereichernd und spornt mich an, meinen eigenen musikalischen Weg zu finden.

Lässt Naxos Ihnen Freiheit bei der Auswahl Ihres CD-Repertoires?

Ja! Wir bereiten CD-Projekte gemeinschaftlich im Austausch vor, das galt schon für die CD mit Saint-Saëns‘ Werken für Cello und Orchester, die ich 2017 gemeinsam mit dem Malmö Symphony Orchestra unter Leitung von Marc Soustrot eingespielt habe. Die Zusammenarbeit mit Naxos läuft hervorragend, bei diesem Label kann ich jede meiner CDs mit hochklassigen Orchestern und tollen Dirigenten aufnehmen.

Als Naxos noch neu war, Ende der 80er und bis in die 90er Jahre, hatte das Label zumindest in Deutschland bei etlichen Musikern und Schallplattenkäufern keinen guten Ruf. Die CDs seien zwar erfreulich preisgünstig, aber dafür bekomme man dann eben allenfalls mittelmäßige Aufnahmen mit mittelmäßigen Künstlern…

Diese Vorurteile haben mich nie interessiert, sie entsprechen auch überhaupt nicht meinen eigenen Erfahrungen. Naxos-CDs gehörten zu den ersten, die ich mir als Schüler und Student kaufte, und zwar nicht nur deshalb, weil sie so günstig waren. Mir hat es immer gefallen, dass bei Naxos das Repertoire im Vordergrund steht und nicht so sehr der Künstler oder ‘Klassik-Star’. Ich habe festgestellt, dass dieser Fokus auf das Repertoire einen bestimmten Musikertypus anspricht. Alle gehen mit großer Seriosität und Ernsthaftigkeit an die Sache heran. Zudem ist Naxos sehr breit aufgestellt – da kann man als Hörer, aber auch als Musiker immer wieder Neues entdecken! Ich bin sehr froh, dass ich von diesem Label unter Vertrag genommen wurde und dass daraus über die Jahre eine tolle Partnerschaft gewachsen ist.

Wie sind Sie zum Cello gekommen? War das schon immer Ihr Trauminstrument nach dem Motto: Cello oder gar nicht?

Meine Mutter ist Klavierlehrerin, das Piano stand also bei uns rum, daher habe ich als Kind erst mal damit angefangen. Später kam die Geige dazu, aber dafür hatte ich keine natürliche Begabung – beispielsweise konnte ich nie auf der Geige vibrieren! Das Cello habe ich dann als natürliches Upgrade empfunden, und es war genau dasjenige Instrument, das ich mir selbst ausgesucht habe, als ich acht Jahre alt war. Und zum Glück konnte ich das Cello in meiner Schule in Berlin-Neukölln in einer AG spielen lernen.

Welche Lehrer waren dann später für Sie die wichtigsten?

Im Wesentlichen zwei: Catalin Ilea an der UdK Berlin, zu dem ich schon sehr früh gekommen bin – eine Ikone der musikalischen Bildung, das war eine prägende Zeit für mich. Und Frans Helmerson an der Kronberg Academy. Beide haben mich auf eine unglaublich sanfte und liebevolle Weise unterrichtet, aber mir zugleich klargemacht, dass sie mir auch eine Menge abverlangen. Im Umgang mit beiden wurde mir außerdem klar, dass ich auch selbst lehren, mein Wissen und Können vermitteln und weitergeben will.

Ich hatte das Glück, János Starker noch bei dessen letztem Besuch in Europa zu erleben – das war eine sehr prägende Begegnung. Weitere wichtige Lehrer für mich waren beispielsweise Gary Hoffman, der als Gastdozent nach Kronberg kam, und Heinrich Schiff.

Und wann wurde Ihnen klar, dass Ihr Werdegang nicht auf eine Orchesterstelle, sondern auf eine Solisten-Karriere zusteuert?

So etwas ist ja kaum planbar! Mit 14, 15 Jahren hatte ich zum ersten Mal die Idee, dass ich das Cellospielen zum Beruf machen könnte, und bin dann einfach mit viel Idealismus und Freude bei der Sache geblieben. Dann kam der eine oder andere Wettbewerb, der sehr gut lief. Alles Weitere hat sich ergeben. Glück gehört auch dazu!

Sie spielen ein Guarneri-Cello von 1695. Ist es in allen Fällen genau das richtige Instrument – oder liebäugeln Sie bei neuerem Repertoire gelegentlich auch mit einem moderneren Cello?

Mein Guarneri ist mein Traumcello. Es stand vor einigen Jahren zum Kauf, und ich hatte das Glück, eine Familie zu finden, die mir dieses Instrument zur Verfügung stellen konnte. Ich kenne viele Kollegen, die mehrere Celli und Bögen haben – aber ich habe gern genau ein Cello und einen Bogen, mit denen ich das Gefühl habe, wirklich alles machen zu können. Mag sein, dass das Instrument auch Schwächen hat, aber mit denen kann ich gut umgehen.

Sie konzertieren nicht nur, nehmen nicht nur CDs auf, Sie lehren auch: in Maastricht und Köln. Beides liegt von Ihrer Heimatstadt Berlin aus nicht gerade um die Ecke. Wie schaffen Sie das alles – zeitlich, logistisch, vom Kräftehaushalt her?

Es erfordert in der Tat großen logistischen Aufwand, aber im Moment funktioniert es gut. Es macht mir viel Freude und gibt mir auch viel zurück. Natürlich bin ich sehr häufig unterwegs und habe auch schon Flüge verpasst, weil das Airline-Personal mit dem Cello nicht zurechtgekommen ist. Aber das gehört eben dazu. Ich genieße das Reisen durchaus, aber es ist schon auch anstrengend.

Die Corona-Jahre 2020-2022 waren für die meisten freischaffenden Musikerinnen und Musiker sehr schwer. Wie sind Sie durch diese Zeit gekommen?

Ich war privilegiert durch meine Anstellung als Hochschullehrer, und auch meine Frau lehrt an der Hochschule, daher waren unsere finanziellen Sorgen nicht so groß wie bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Aber es war herausfordernd, so lange Zeit nicht öffentlich spielen zu können. Meine Frau – sie ist Violinistin – und ich haben diese Phase aber auch genutzt, um uns in Musik zu vertiefen, zu proben, Werke kennenzulernen. Mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien ergab sich für mich dann mitten im Lockdown die ganz besondere Zusammenarbeit an den Cellokonzerten von Bridge und Elgar. Bis eine Woche vor Beginn des Projekts wusste ich nicht mal, ob ich unter Lockdown-Bedingungen nach Wien einreisen kann! Aber es hat geklappt.

Welches musikalische Projekt steht denn für Sie als nächstes an?

Kurzfristig steht ein großes Beethoven-Projekt an. Das sehe ich als Privileg – es ist unfassbar, was in Beethovens Werken musikalisch passiert. Er hat Meilensteine gesetzt! Ich muss zugeben, dass ich als Kind Beethoven überhaupt nicht verstanden habe. Es hat gedauert, bis ich mich ihm annähern konnte. Wenn ich heute beispielsweise an die Cellosonate Nr. 5 D-Dur op. 102,2 denke – und da speziell an die Fuge –, dann würde ich immer noch nicht behaupten, dass ich alles verstehe, was da passiert. Beethoven muss man für sich entdecken, immer wieder. Die Wechselwirkung mit dem Interpreten ist das Entscheidende.

Das versuche ich auch meinen Studenten zu vermitteln: Seht immer wieder mit frischem Blick auf die Partitur, entdeckt jedes Werk für euch neu, auch wenn es nur um Details geht. Dann bleibt man als Musiker lebendig!

Großartige Interpretationen von Gabriel Schwabe und Roland Pöntinen

Hellen Weiß & Gabriel Schwabe: « Unsere Klangvorstellungen sind gemeinsam gewachsen »