In der Vertonung des Romeo und Julia-Stoffs in Form einer Symphonie mit opernhaften Aspekten hat Berlioz bewusst einen ganz anderen Weg beschrieben als viele andere, um dem Problem, nur dem Katalog eine weitere Variante hinzuzufügen, aus dem Wege gehen zu können. Man wird auch denken können, dass sich Berlioz selber mit der männlichen liebenden Hauptfigur assoziierte, da er die Tragödie von Shakespeare bei einem Gastspiel einer englischen Schauspieltruppe sah, wo er auch seine ab dann Angebetete Harriet Smithson erlebte.

Die ungewöhnliche Form ist mit dem Nachteil verbunden, dass mit dem Sujet wenig Vertraute die Musik nicht so mit dem Inhalt verbinden können. Der Vorteil ist die freie Ausgestaltung unabhängig von den Worten, die dem Komponisten weite Möglichkeiten eröffnete und so eines seiner Meisterwerke erlaubte. Dazu trägt auch bei, dass die Hauptcharaktere vom Orchester gespielt werden und die gesungenen Worte nicht die der Akteure sind, sondern kommentierende und beobachtende Betrachtungen.

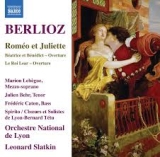

Die Einspielung entstand bereits 2014, als der Dirigent Leonard Slatkin beim Orchester in Lyon Chefdirigent war. Die Gesangsbeiträge werden von französischen Künstlern erbracht. Hört man in die Aufnahme, so wird insgesamt die Charakteristik der Musik von Hektor Berlioz ausdrucksvoll dargestellt. Im Detail fallen wenig ausgefeilte Passagen auf. Da man nicht auf mangelnde Qualität der Musiker schließen möchte, liegt die Überlegung nahe, dass ein wenig mehr Probenzeit dem Ergebnis einer fein ziselierten und markanten Ausgestaltung gut getan hätte.

Die Chöre fügen sich elegant in das Geschehen ein und interpretieren ihre Partien sorgfältig. Die drei Solostimmen geben solide Beiträge zum Besten. Marion Labègue hat eine harsche, ein wenig eckige Stimmgebung. Der Bass von Frédéric Caton wirkt mitunter ein wenig gepresst. Einzig Julien Behr, der die Tenorpartie übernommen hat, singt ohne Auffälligkeiten.

Die beiden Ouvertüren fügen sich von der darstellerischen Qualität her nahtlos an.