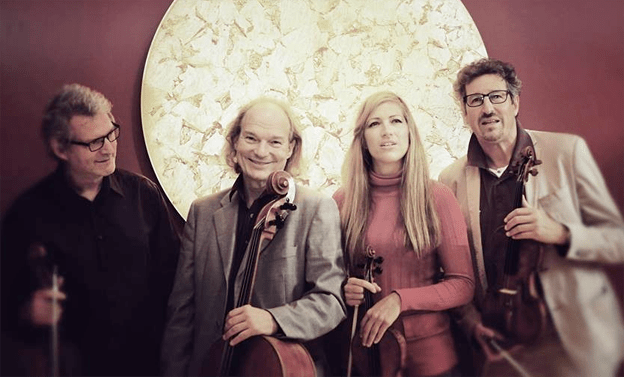

Man nehme sich Zeit für das Hören dieser instrumentalen Winterreise – und lese die abgedruckten Texte im Booklet! Verstärkt durch den eindringlichen Streichersound des Voyager-Quartets erschließt sich die ergreifende Dimension von Wilhelm Müllers Texten über Verlassensein, Liebeskummer und Todessehnsucht in einer neuen Unmittelbarkeit. Die neue CD, in hervorragender Qualität beim Solo Musica-Label erschienen (Pizzicato Rezension), polarisiert die Meinungen. Geht es hier doch um nichts weniger als um eine freigeistige Sichtweise auf ein ‘Heiligtum’ der Musikhistorie. Die üblichen Rollen von Singstimme und ‘Begleit-Instrumenten’ scheinen durch die Aufteilung in vier gleichberechtigte Streicher aufgehoben. Hinzu kommen Überlagerungen mit Neuem. Die Folge: Dieser Schubert klingt auf eigenwillige Weise modern. Oder kommt etwa Schuberts eigene Modernität überhaupt erst zur Entfaltung? All dies eröffnet neue Wege für die Reise ins Innere. So wollen es Nico Christians (Violine), Maria Krebs (Violine) Andreas Höricht (Viola) und Klaus Kämper (Violoncello), die sich Voyager-Quartet nennen. Adaptionen wie diese sind künstlerisches Programm.

Haben Sie die kontroversen Meinungen in den Kritiken überrascht?

Mich überrascht, dass es überhaupt so viele Rückmeldungen gab! Ich finde die Reaktion regelrecht unglaublich. Für mich sind alle Meinungen interessant. Manche kritische Reaktion störte sich daran, dass kein Text vorgetragen wird – gerade das scheint für den einen oder anderen ein Problem zu sein. Ich persönlich kann das nicht verstehen.

Wann haben Sie die Winterreise in Ihrem Leben zum ersten Mal gehört?

Es gab im Elternhaus einige Dutzend Schallplatten. Eine davon war mit Schubert-Liedern von Fischer-Dieskau. Die haben mich immer schon tief beeindruckt. Später bei der Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule hatte ich ein etwas erschreckendes Erlebnis: Ich sollte spontan ein Volkslied singen. Mir fiel als erstes der Leiermann aus der Winterreise ein.

Was wollten Sie mit dieser Adaption der Winterreise sichtbar machen?

Was wollten Sie mit dieser Adaption der Winterreise sichtbar machen?

Es stand ein persönliches Anliegen dahinter. Ich höre die Winterreise seit ich ein Bub war, aber mir ist die konventionelle Rollenverteilung Gesang-Klavier manchmal zu statisch. Der Klavierpart hat in meinem Empfinden nicht immer die Präsenz, die er braucht. Das führt vor allem dazu, dass die Mittelstimmen intransparent sind. In der Aufteilung sämtlicher Stimmen auf vier gleichberechtigte Streicher sehe ich die Chance zu mehr Geschlossenheit. Das kann die großen Emotionen dieser Komposition noch steigern und bündeln. Alles kommt gleichberechtigter zusammen.

Sie hat es ja schon lange die Metapher des Reisens angetan, sogar Ihr Quartett trägt diesen Namen.

Wir hatten nach einer neuen Idee gesucht, mit der wir das Publikum neugierig machen wollten. Das schien umso mehr sinnvoll, als wir nicht mit den Standard-Referenzen, vor allem Wettbewerbs-Preisen punkten konnten. Das hat uns letztlich aus den eingefahrenen Bahnen ausbrechen lassen. Unsere Pioniertat bei den Transkriptionen war Stravinskys Sacre de Printemps. Dann war Bachs Wohltemperiertes Klavier an der Reihe. Das sind übrigens alles Stücke, die auf einer Platte verewigt wurden, welche mit der Voyager-Raumsonde ins All geschickt wurde. Deswegen haben wir uns ja auch danach benannt und verfolgen diese originelle programmatische Idee weiter. Schuberts Winterreise ist unsere neueste Transformation.

Was für eine Reise markiert diese ‘neue’ Winterreise für Sie persönlich?

Da ist erstmal eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Leben. Das hat für mich etwas stark Mystisches.

Wie sind Sie bei den Neuarrangements vorgegangen?

Was mache ich mit diesen Liedern? Das war schon eine schwierige Frage zu Anfang. Ich habe Nebenstimmen erfunden, die für zusätzliche Abwechslung im Spannungsbogen sorgen. Am wichtigsten war, dass ein durchgehender Fluss entsteht. Bei der konventionellen Dramaturgie, wo ein Lied auf das nächste folgt und zwischendurch möglicherweise sogar applaudiert wird, bleibt viel Intensität auf der Strecke. Die Intensität wächst umso mehr, je mehr ein Kontinuum entsteht. Deswegen habe ich motivische Elemente stärker zusammen wachsen lassen. Es ist ein ganz neuer, viel engerer zyklischer Bezug bei dieser Bearbeitung heraus gekommen. Auch war mir eine möglichst differenzierte Rollenverteilung zwischen den Instrumenten wichtig. So hat vor allem die Bratsche oft eine Bassfunktion, während das Cello eher hohe Melodien spielt. Ich komme kompositorisch vom Jazz, habe aber versucht, diese Prägung nicht zu zeigen. Meine Priorität war vor allem, Harmonien zu vermeiden und immer dissonant zu bleiben. Das habe ich vorher noch nie so radikal gemacht.

Wie kamen selbst komponierte Intermezzi ins Spiel?

Zu den Intermezzi hat mich Aribert Reimann inspiriert. Er hat in seinem Stück ‘Oder soll es Tod bedeuten’ fünf Lieder von Mendelssohn genommen und diese mit eigenen Zwischenspielen verbunden. Er hat diese allerdings viel moderner arrangiert als ich meine Winterreise-Zwischenspiele.

Wie sehen Sie ihre Funktion im Gesamtgefüge?

Die Zwischenspiele sollen eine Art Reset markieren. Als würde der Hörer sich reinigen und so ins nächste Lied hinein gehen.

Ich habe sie eher als Verdichtung empfunden. So, als wenn sich ein Tor zur Gegenwart öffnet und noch mehr Nähe zum Hörer entsteht. Als wenn die Romantik aus ihrer historisch verklärten Blase heraus tritt.

Diese Wahrnehmung gefällt mir! Übrigens habe ich gehört, dass Schubert selbst zwischen den Liedern Überleitungen gespielt haben soll. Das finde ich total schlüssig. Auch hier haben mich die Meinungen in den Kritiken überrascht. Irgendwo stand, dass Schuberts letztes Lied, der Leiermann, schon sehr atonal gewesen sei.

Ich hatte eher den Eindruck, dass Schuberts Originalstimmen von vielen eingestreuten Dissonanzen überlagert werden. Liege ich damit richtig?

Genau, es überlagert sich. Das habe ich bewusst eingebaut, damit alles schlüssig ineinander übergeht, sowohl tonal als auch motivisch.

Den Schluss zeichnet ja eine dichte Überlagerung des romantischen Originals mit etwas Neuem aus. Das ist lyrisch, aber auch sehr widerborstig und düster – und vor allem viel mehr als einfach nur romantisch!

Im Lied vom Leiermann geht es ja auf den Tod zu. Diese Unerbittlichkeit steht für die Urgewalt des Lebens. Die Melodie sagt eigentlich schon genug.

Was für ein Klangideal im Streichquartett haben Sie?

Die Klarheit ist sehr wichtig. Zugleich wollen die Melodien ausdrucksstark und lebendig gespielt sein. So modern unsere Herangehensweise im Ganzen ist, so sehen wir unser Klangideal hauptsächlich bei den alten Streichquartetten. Wir suchen keine Virtuosität sondern die Reinheit des Klangs. Wir spielen übrigens auf 432 Hertz, der sogenannten Verdi-Stimmung. Ich denke, das macht auch etwas aus und führt zu einem runderen Klang. Jedes Streichinstrument klingt schöner, wenn es etwas tiefer gestimmt ist. Das führt zwar zu einem vermehrten Aufwand in der Praxis, denn das Hin- und Herstimmen braucht viel Zeit. Die Absoluthörer tun sich allerdings schwer damit. Aber mir gefällt es so.

Wodurch kann Musik reicher werden, wenn sie im Streichquartett gespielt wird?

Für mich ist es die Homogenität. Mehr noch, wenn da einzelne Charaktere heraustreten und die Komplexität trotzdem gewahrt bleibt, bereichert dies.

Was ist der Unterschied zwischen Klang und Sound?

Strenge Klassiker wollen Komponisten getreu nachbilden, deswegen ist ein eigener Sound nicht das wirkliche Ziel. Wir versuchen aber sehr bewusst, einen eigenen Sound herzustellen. Die alten Aufnahmen des Amadeus-Quartett hatten das früher auch. Präzision ist heute immer mehr in den Vordergrund getreten. Alle spielen wahnsinnig gut. Aber wichtig ist doch, dass der „Sound“ Seele hat.